Leed con atención: «La política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir». Su autor es un clérigo francés que vivió a finales del siglo XVII y que se llamaba Jacques Benigne Bossuet (1627-1704).

Leed con atención: «La política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir». Su autor es un clérigo francés que vivió a finales del siglo XVII y que se llamaba Jacques Benigne Bossuet (1627-1704).

A él seguro que lo conoceís pero esta frase igual la habeis oido actualmente y no sabiais que està escrita en torno al año 1700. Jacques Bénigne Bossuet (Dijon, 27 de septiembre de 1627 – París, 12 de abril de 1704) fue un destacado clérigo, predicador e intelectual francés, que defendió encendidamente la teoría del origen divino del poder para justificar el absolutismo de Luis XIV.

Un influyente pensador que fue preceptor del delfín y que, a buen seguro, conoció en la corte de los borbones a muchos gobernantes que no querían abandonar sus poltronas y a otros que estaban dispuestos a todos por coger poltrona. La vida seigue igual y esto también es una canción famosa.

Categoría: Ecos

UNA CURIOSIDAD PARA SABER DE CATALUÑA

En la red, donde hay de todo y de todos, podemos encontrarnos con razones para defender una cosa y con razones -tan poderosas o más- para defender lo contrario. Y esto es bueno, aunque algunos no lo entiendan así, puesto que permite ejercer la capacidad de razonar, pensar y valorar en consecuencia. Incluso de reconocer lo falso y lo absurdo. Por ello, conviene leer de todo, intentar saber y conocer cuanto más se pueda, porque sólo así podemos emitir un pensamiento sólido y coherente, esté o no alejado de la realidad; que suele estar muy poco si usamos este itinerario lógico. Y este preámbulo me sirve para invitaros a recorrer un blog que se convoca con el nombre del Capitán Trueno, al que se le califica como «Caballero español defensor de los humildes, héroe que lucha contra las injusticias, paladín de la libertad, combatiente contra el fanatismo».Este blog es «la Cataluña Ilustrada» y se autodefinen ellos mismos así, que yo ni quito ni pongo adjetivo alguno y allá cada uno con lo que os sugiera. Dicen que «este es un blog independiente de cualquier partido, asociación, religión o colectivo alguno. Aboga por una Cataluña que no existe todavía porque está secuestrada por la ideología más reaccionaria de la Historia, el nacionalismo. La Cataluña del Capitán Trueno es una sociedad plural, abierta, libre, igualitaria, solidaria, integrada con naturalidad en la nación de ciudadanos que es España. Una Cataluña ilustrada», hecha y analizada pro catalanes del año 2010. Así sea.

En la red, donde hay de todo y de todos, podemos encontrarnos con razones para defender una cosa y con razones -tan poderosas o más- para defender lo contrario. Y esto es bueno, aunque algunos no lo entiendan así, puesto que permite ejercer la capacidad de razonar, pensar y valorar en consecuencia. Incluso de reconocer lo falso y lo absurdo. Por ello, conviene leer de todo, intentar saber y conocer cuanto más se pueda, porque sólo así podemos emitir un pensamiento sólido y coherente, esté o no alejado de la realidad; que suele estar muy poco si usamos este itinerario lógico. Y este preámbulo me sirve para invitaros a recorrer un blog que se convoca con el nombre del Capitán Trueno, al que se le califica como «Caballero español defensor de los humildes, héroe que lucha contra las injusticias, paladín de la libertad, combatiente contra el fanatismo».Este blog es «la Cataluña Ilustrada» y se autodefinen ellos mismos así, que yo ni quito ni pongo adjetivo alguno y allá cada uno con lo que os sugiera. Dicen que «este es un blog independiente de cualquier partido, asociación, religión o colectivo alguno. Aboga por una Cataluña que no existe todavía porque está secuestrada por la ideología más reaccionaria de la Historia, el nacionalismo. La Cataluña del Capitán Trueno es una sociedad plural, abierta, libre, igualitaria, solidaria, integrada con naturalidad en la nación de ciudadanos que es España. Una Cataluña ilustrada», hecha y analizada pro catalanes del año 2010. Así sea.

Repasando la historia de Senegüé en una conferencia…

Mercedes PORTELLA | 12/08/2010

SABIÑÁNIGO.- Domingo Buesa, catedrático de Historia y presidente de la Real Academia de San Luis de Zaragoza, ofreció el pasado sábado en Senegüé una conferencia sobre los diferentes acontecimientos históricos y cómo pudieron influir éstos en el modelo de vida de Senegüé y Sorripas desde el siglo II al XV.

SABIÑÁNIGO.- Domingo Buesa, catedrático de Historia y presidente de la Real Academia de San Luis de Zaragoza, ofreció el pasado sábado en Senegüé una conferencia sobre los diferentes acontecimientos históricos y cómo pudieron influir éstos en el modelo de vida de Senegüé y Sorripas desde el siglo II al XV.

En esta charla, organizada por la Asociación de Vecinos de Senegüé y Sorripas dentro del programa de actividades del mes de agosto, Domingo Buesa habló de los primeros asentamientos en lo alto de la morrena del glaciar en Senegüé, en la entrada al valle y en la zona fértil pasando por la influencia musulmana.

El catedrático también hizo referencia al modo de vida existente en Senegüé (organización, tributos, obligaciones con el rey, etcétera) cuando la localidad fue declarada «villa» por los reyes Ramiro I y Sancho Ramírez en el siglo XI. Además, la importancia de este núcleo creció cuando fue cabecera de la «honor de Senegüé» que abarcaba el territorio y pueblos comprendidos en el entorno del río Gállego entre Biescas y Sabiñánigo, además de los monasterios de San Úrbez de la Garganta y San Pelay de Gavín.

Asimismo, Domingo Buesa se refirió a la fortaleza musulmana y posteriormente cristiana que existió en el lugar que hoy ocupa la iglesia de Senegüé, y la importancia que tuvo el monasterio de San Salvador, encima del pueblo de Sorripas, así como los nombres etimológicos de Senegüé y Gállego.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Senegüé y Sorripas, José Antonio Pardo, expresó su agradecimiento. «Ahora que estamos embarcados en el trabajo de recopilación de datos sobre la toponimia geográfica, historia, vivencias y singularidad de Senegüé y Sorripas, que se recogerán próximamente en un libro, este trabajo de Domingo Buesa supone un buen empujón para nuestro trabajo y nos ayuda a entender un poco más las raíces históricas de nuestros pueblos».

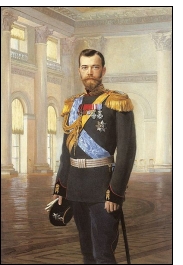

EL ASESINATO DE UNA FAMILIA EN LA RUSIA COMUNISTA

En la medianoche del 17 de julio de 1918, los bolcheviques liderados por el sanguinario Lenin, cometieron el brutal asesinato de la familia del zar Nicolás II. A la zarina le dispararon en la boca, las niñas son rematadas a bayoneta en la cabeza porque sus corsés impiden herirlas de muerte con los primeros disparos, el niño heredero le remataron con dos disparos en el oído, la mascota fue muerta de un disparo y una criada que huyó rematada a bayoneta… Esta gloriosa hazaña es uno de los asesinatos más sanguinarios y brutales de la historia del siglo XX, liderados por un tarado que se llamaba Yákov Yurovski, un asesino judío que se convirtió al luteranismo y luego se hizo comunista, y con 17 soldados elegidos entre lo mejorcito de cada casa como pueden suponer. En 2008 los tribunales rusos rehabilitaron al zar Nicolás II y declararon que aquel suceso fue un estricto e innecesario asesinato. Hoy viene bien que recordemos a los asesinados y pronunciemos el nombre del asesino, del canalla asesino, para llenar su memoria de la indignidad y el desprecio con que premiar a todos aquellos que no respetan la vida sea donde sea y al nivel que sea. Para ampliar datos, comparto con vosotros un texto de una enciclopedia para que podais ampliar el relato de este insulto a la tolerancia y al respeto a la vida, culminado por el régimen comunista de Rusia:

En la medianoche del 17 de julio de 1918, los bolcheviques liderados por el sanguinario Lenin, cometieron el brutal asesinato de la familia del zar Nicolás II. A la zarina le dispararon en la boca, las niñas son rematadas a bayoneta en la cabeza porque sus corsés impiden herirlas de muerte con los primeros disparos, el niño heredero le remataron con dos disparos en el oído, la mascota fue muerta de un disparo y una criada que huyó rematada a bayoneta… Esta gloriosa hazaña es uno de los asesinatos más sanguinarios y brutales de la historia del siglo XX, liderados por un tarado que se llamaba Yákov Yurovski, un asesino judío que se convirtió al luteranismo y luego se hizo comunista, y con 17 soldados elegidos entre lo mejorcito de cada casa como pueden suponer. En 2008 los tribunales rusos rehabilitaron al zar Nicolás II y declararon que aquel suceso fue un estricto e innecesario asesinato. Hoy viene bien que recordemos a los asesinados y pronunciemos el nombre del asesino, del canalla asesino, para llenar su memoria de la indignidad y el desprecio con que premiar a todos aquellos que no respetan la vida sea donde sea y al nivel que sea. Para ampliar datos, comparto con vosotros un texto de una enciclopedia para que podais ampliar el relato de este insulto a la tolerancia y al respeto a la vida, culminado por el régimen comunista de Rusia:

“En la medianoche del 17 de julio el zar junto a los integrantes de la familia fueron llevados al sótano de la Casa Ipátiev donde fueron fusilados, junto a algunos sirvientes cercanos, un médico leal e incluso el perro del niño. El pretexto era que se les iba a tomar una fotografía antes de partir; o se les iba a trasladar. Nicolás II colocó al heredero en sus rodillas mientras tomaba asiento junto a la zarina, las hijas se sentaron atrás y los sirvientes y el médico a los costados, de pie. Pasaron unos instantes y repentinamente entró Yákov Yurovski con revolver en mano y 17 soldados armados con fusiles a la bayoneta. Cuando Yákov Yurovski levanta el revolver y declara al zar que el pueblo ruso le ha condenado a muerte, el zar alcanza a balbucear: -» que?»- y le dispara casi a quemarropa. El zar cae instantáneamente muerto, la zarina se alcanza a incorporar haciendo la señal de la cruz y gritando, es muerta de un disparo en plena boca por Yurovski y seguidamente los fusileros realizan una descarga cerrada al resto de la familia. Las hijas, que llevaban corsés apretados y además en su interior estaban cargados con joyas, no mueren inmediatamente y son rematadas a la bayoneta. Anastasia, murió rematada a bayonetazos realizados por Ermakov. El zar murió con 50 años recién cumplidos. El zarevich sobrevivió a la primera descarga y fue muerto por Yurovski en el remate de moribundos disparádole dos veces a la altura del oído. Una de las sirvientas que no recibió la primera descarga es perseguida dentro de la habitación y rematada a bayonetazos, e incluso la mascota es muerta de un disparo. Posteriormente los cuerpos son llevados en camiones y depositados en una mina abandonada. Al día siguiente, Yurovski, temiendo que el rumor sobre el fusilamiento indujera a recuperar los cuerpos, ordenó su traslado y destrucción de los cadáveres por fuego y ácido y arrojarlos a piques de otras excavaciones, ubicadas 12 km fuera de la ciudad, en la mina que se llama «los cuatro hermanos».

“En la medianoche del 17 de julio el zar junto a los integrantes de la familia fueron llevados al sótano de la Casa Ipátiev donde fueron fusilados, junto a algunos sirvientes cercanos, un médico leal e incluso el perro del niño. El pretexto era que se les iba a tomar una fotografía antes de partir; o se les iba a trasladar. Nicolás II colocó al heredero en sus rodillas mientras tomaba asiento junto a la zarina, las hijas se sentaron atrás y los sirvientes y el médico a los costados, de pie. Pasaron unos instantes y repentinamente entró Yákov Yurovski con revolver en mano y 17 soldados armados con fusiles a la bayoneta. Cuando Yákov Yurovski levanta el revolver y declara al zar que el pueblo ruso le ha condenado a muerte, el zar alcanza a balbucear: -» que?»- y le dispara casi a quemarropa. El zar cae instantáneamente muerto, la zarina se alcanza a incorporar haciendo la señal de la cruz y gritando, es muerta de un disparo en plena boca por Yurovski y seguidamente los fusileros realizan una descarga cerrada al resto de la familia. Las hijas, que llevaban corsés apretados y además en su interior estaban cargados con joyas, no mueren inmediatamente y son rematadas a la bayoneta. Anastasia, murió rematada a bayonetazos realizados por Ermakov. El zar murió con 50 años recién cumplidos. El zarevich sobrevivió a la primera descarga y fue muerto por Yurovski en el remate de moribundos disparádole dos veces a la altura del oído. Una de las sirvientas que no recibió la primera descarga es perseguida dentro de la habitación y rematada a bayonetazos, e incluso la mascota es muerta de un disparo. Posteriormente los cuerpos son llevados en camiones y depositados en una mina abandonada. Al día siguiente, Yurovski, temiendo que el rumor sobre el fusilamiento indujera a recuperar los cuerpos, ordenó su traslado y destrucción de los cadáveres por fuego y ácido y arrojarlos a piques de otras excavaciones, ubicadas 12 km fuera de la ciudad, en la mina que se llama «los cuatro hermanos».

SANTA OROSIA DE JACA

Hoy 25 de junio es la fiesta de santa Orosia, la patrona de las montañas de Jaca, de las gentes de Serrablo, de las gentes que viven del agua y del frio que mandan los cielos. Eurosia está allí, la cabeza en Yebra de Basa y el cuerpo en la catedral de Jaca. Eurosia es de allí, dispuesta a proteger estos valles y estas casas que caminan en el verano de segar y recolectar. Eurosia es nuestra referencia para todos los días, para esos segundos intimos en los que repasamos tantas cosas, tantas ilusiones perdidas, tantos sueños al alcance de la mano… Santa Eurosia o santa Orosia es nuestra patrona desde el principio de los tiempos, desde que comprendimos lo complicado que es vivir aquí. En todo caso su martirio, en el siglo IX, fue un momento de eternidad.

Hoy 25 de junio es la fiesta de santa Orosia, la patrona de las montañas de Jaca, de las gentes de Serrablo, de las gentes que viven del agua y del frio que mandan los cielos. Eurosia está allí, la cabeza en Yebra de Basa y el cuerpo en la catedral de Jaca. Eurosia es de allí, dispuesta a proteger estos valles y estas casas que caminan en el verano de segar y recolectar. Eurosia es nuestra referencia para todos los días, para esos segundos intimos en los que repasamos tantas cosas, tantas ilusiones perdidas, tantos sueños al alcance de la mano… Santa Eurosia o santa Orosia es nuestra patrona desde el principio de los tiempos, desde que comprendimos lo complicado que es vivir aquí. En todo caso su martirio, en el siglo IX, fue un momento de eternidad.

SANCHO RAMÍREZ, UN REVOLUCIONARIO DE SU TIEMPO

Por Domingo J. Buesa Conde | Conferencia pronunciada, con ocasión de los XXV Años de la “Asociación Sancho Ramírez”, en la Catedral de Jaca.

Sábado, 29 de mayo de 2010Respetado alcalde, querido Enrique.

Dignísimas autoridades civiles, militares y religiosas.

Señoras y señores.

Con el permiso del Ilmo. señor Deán de la Catedral, y dando la espalda a santa Orosia, mi patrona, aunque les tengo que decir que nunca tuve mejor guardadas las espaldas.

Esta noche no les puede extrañar que comience manifestando que es para mi un honor el poder participar en la celebración de los XXV años de una asociación tan ejemplar y tan querida como la que hoy nos convoca aquí, de la mano de ese jacetano excepcional que es Ángel Mesado al que quiero trasmitir el reconocimiento y la profunda admiración de los estudiosos del románico aragonés.

Y junto a ello, tengo que reconocerles la emoción que me produce hablar en esta catedral de Jaca, que ha marcado muchos momentos de mi vida y de mis sentimientos. Y junto a ello, participarles mi alegría por poder hablar en este espacio que él hizo posible, del propio rey Sancho Ramírez, un viejo amigo que me ha acompañado en mis viajes, sobremesas, alegrías, paseos, estudios y desánimos, durante los últimos cuarenta años. Un rey al que he dedicado muchos libros y muchos trabajos; que me ha hecho pensar mucho y al que he ido reconstruyendo como un montañés de su tiempo, con sus miedos y sus sueños, con su intensa pasión por vivir el futuro, con su profunda dimensión de revolucionario.

Y de eso les quiero hablarles esta tarde, del hombre que se esconde en 159 documentos y que palpita en sus gestos de gobierno. Del rey que recuerda emocionado a sus padres. Es una tarea muy complicada pero les aseguro que apasionante, puesto que no se trata sólo de ver el mundo del siglo XI a través de los ojos de un aragonés cualquiera, puesto que esos son los ojos del rey que hizo posible Aragón.

El compromiso con el linaje

Para ello debemos retroceder hasta el año 1043, casi dos mil años al momento en el que nació el infante Sancho, para encontrarnos con un angustiado monarca que tiene que hacer frente a muchos problemas para consolidar su escaso poder, sin dejar de atender a los nobles que le ayudan en la guerra, a cambio de tierras y castillos, a sabiendas de que su ambición no tiene límite.

Un monarca que tiene que conseguir además la fidelidad de unos campesinos que van mejorando su vida como consecuencia de esa época de calentamiento del clima, que viven estos valles con veranos cálidos y secos, muy aptos para la guerra, después de primaveras muy lluviosas que permitían aumentar las cosechas desde los trigales que se extendían a orillas de los ríos hasta los bosques que eran básicos para su vida, en un mundo en el que se ha dicho que los campesinos necesitaban la madera “desde la cuna hasta el féretro”, sin salir de su casa.

Entre fuertes lluvias, escasas nevadas y calurosos días, Ramiro I, va recorriendo el reino de un sitio a otro, logrando imponer su liderazgo y trabajando en la construcción de su propia familia, de la Casa real de Aragón. Por eso, es necesario que frecuentemente le acompañe su hijo, al cual hábilmente se le ha bautizado con el nombre de su abuelo pamplonés –el poderoso rey Sancho el Mayor-, para ser reconocido después como un Ramírez, el hijo de Ramiro. Con ello, nieto de rey e hijo de rey, se dejaba muy claro que la sangre y el linaje confluían en este niño para ser el elegido como heredero, como futuro rey. Porque todos tenían claro, en este mundo heredero del Reino visigodo de Toledo, que sólo los que pertenecieran al linaje, a la familia real, tenían derecho a ostentar la condición real.

Recorriendo el reino, pasando los inviernos en las sedes reales empleados en educarse en el pensamiento y en las armas, Sancho Ramírez fue identificando como suyo el proyecto de su padre: defender el territorio en el que vivían sus súbditos de todos los ataques, vinieran de los vecinos cristianos o de los enemigos musulmanes. Era necesario lograr que sus súbditos tuvieran claro que su tranquilidad dependía de los Ramírez, de esos monarcas que se preocupaban en asegurar la paz, al mismo tiempo que iban ampliando el territorio en busca de nuevas tierras y mejores cosechas. El príncipe de Aragón aprendió que esas dos acciones –la defensa de lo propio y el ataque a lo ajeno- eran las que garantizaban a Ramiro su condición de caudillo militar.

Esa condición de hombre guerrero le marcará su vida, pero sobre todo generará su sentido del deber como líder, la necesidad de saber que su autoridad sólo nacería de la admiración que le tuvieran sus súbditos si se sentían seguros con él. Las cosas habían sido tan difíciles que no debemos olvidar que Ramiro I había logrado planificar la primera acción guerrera contra los musulmanes, la conquista de la Sotonera con la complicidad de algunos mozárabes, veintidós años después de ser nombrado rey.

De todo aprendió Sancho, que fue un buen alumno, tuvo buenos profesores, y entendió lo que sería fundamental para su supervivencia. Por eso, podemos decir que fue un hábil conductor de gentes, un guerrero valeroso, un jefe astuto, educado por el conde Sancho Galíndez en el control de los espacios donde actuar, y muy bien preparado físicamente para la batalla porque la guerra es un asunto de nobles. Por eso, él sabía que tenía que ponerse al frente del ejército y liderar hasta los mínimos detalles de cada campaña militar, incluso hasta hacer el reconocimiento de los campamentos enemigos y de las murallas de Graus, Zaragoza o Huesca. Trabajos estos en los que, precisamente, entregó su vida, cuando un arquero musulmán apostado en la muralla oscense, logró meterle una flecha hasta el pulmón y provocar su espantosa muerte ahogado por la hemorragia de sus pulmones, a los 51 años.

Había muerto como murió su padre, en el campo de batalla, pero el mundo que dejaban no era el mismo. Algo había ocurrido en esas tres décadas que separaban las dos muertes. Y tampoco era igual el impacto que produjo en su tiempo cada una de las muertes. Ramiro muere victima de la traición de un soldado de su campamento y Sancho muere victima de un descuido suyo al levantar el brazo y dejar abierto el costado. Pero, Sancho –al que no podemos considerar un guerrero de carácter violento, ni siquiera autor de grandes hazañas como su padre- será el que se convierta en un referente heroico para los siglos posteriores.

Frente a la escueta frase de “asesinado por un traidor” para Ramiro, las crónicas medievales se recrean con la muerte de Sancho. La Primera Crónica General de España, hacia 1280, cuenta que “este rey don Sancho era buen rey et esforzado, et fue cercar la ciudad de Huesca et teníenla moros aún entonces et firiéronle y de una saeta”. La Crónica de los Estados Peninsulares, de 1328, introduce la entereza del rey que se sabe herido de muerte pero no quiere que cunda el pánico hasta que en el campamento “dixo a las gentes de cómo era ferido, que non lo sabia nadi”. Lo mismo que escribió el complicado Príncipe de Viana en su Crónica de los reyes navarros: “sintiéndose herido de muerte disimuló con gran coraje cuanto pudo por no desanimar a los suyos”.

Curiosamente, les diré que esa aureola de triunfador le persigue hasta en las novelas modernas. Sancho el guerrero ha pasado a la historia considerado por sus enemigos como “un adversario peligroso”, como lo define el gobernador barbastrense en la novela El Puente de Alcántara, escrito en 1988 por Frank Baer, quien pone en boca musulmana esta maldición: “¡así lo fulmine Dios, como fulminó a su padre!”. Cuando muera en el campo de batalla habrá cumplido con el encargo de su padre que, en el testamento le dejó el reino y además “mis armas, que son propias de un barón y caballero” pues era voluntad “que sean de mi hijo Sancho”.

En busca del mejor amigo

Al cerrar su vida, ya se podía decir que Sancho había mantenido hasta el final de su vida ese ideal guerrero que le enseñó su padre. Una dimensión militar que necesitaban para poder imponerse sobre unas tierras rodeadas por otros estados que no le reconocían su condición real, e incluso hacían que sus cronistas difundieran la idea de que la familia del rey aragonés surgía de un bastardo real.

Nadie podía dudar que este rey Sancho fue un buen apoyo para su padre el rey Ramiro, quien lo utilizó incluso para acabar con las amenazas fronterizas de los condados catalanes. Concretamente, le obligó a contraer matrimonio cuando Ramiro, aterrorizado por la posibilidad de que se unieran contra él los condes catalanes –en torno al año 1060-, decidió romper esa alianza casando a su hijo con Isabel de Urgell, la hija del conde, y a su hija doña Sancha con el propio conde Ermengol III. Un matrimonio del que sólo nacería el infante Pedro –hacia 1068- que vivirá muy unido a su tía, que además era esposa de su abuelo.

Pero, si hemos visto cómo se vincula con su padre, no podemos por menos de recordar que desde muy pequeño Sancho conoce otra sociedad de la mano de su madre la reina Ermesinda, una mujer culta, empeñada en la lectura, y sobre todo espectacular pues hasta Ramiro I quiso que en su documento matrimonial quedara escrito que el rey le hacía presentes “por amor a su belleza”. De ella escucharía el relato de cómo vivían en las cortes del otro lado del Pirineo, en sus tierras de Foix y de Bigorre, en un espacio en donde los gobernantes habían vuelto sus ojos hacia la ciudad de Roma, en la que los papas habían recuperado el poder.

Y este legado que recibe de su madre le enseña que sus parientes franceses están mucho más avanzados y a ellos acabará imitando cuando empiece a comprender que su mandato como rey no tiene mucho futuro, pues, a partir de 1064, se vio ninguneado por unos ejércitos extranjeros que entraron en su reino a conquistar Barbastro y amenazado por los legados de esos papas romanos que controlaban a los héroes del momento.

Para entonces, en la mente del rey Sancho, hombre mucho más hábil para analizar las situaciones diplomáticas que para liderar la guerra, se ha ido fraguando una auténtica revolución como nunca se imaginaron los aragoneses de su momento. Mucho menos los guerreros ennoblecidos que estaban muy seguros de poder seguir controlando al monarca como un pelele, al que hacían ir de castillo en castillo (con la excusa de impartir justicia) sólo para sacarle más propiedades. Consciente de su debilidad, en ese mundo en el que los guerreros incluso elegían al rey, Sancho estaba convencido de la urgencia de terminar con un modelo de sociedad basado en la guerra y muy controlado por los castillos o tenencias que aseguraban el poder nobiliario y garantizaban la defensa de la tierra.

Este es el punto de partida de un plan revolucionario que puede aplicar Sancho, al estar respaldado por un linaje real que se podía llevar hasta tiempos visigóticos. De un plan que podemos explicar en breves palabras. El no quiere ser rey por ser hijo de rey, porque los nobles así lo consideren, quiere ser rey por si mismo. Es decir su corona no quiere que esté en función de ser miembro de una familia sino en su propia persona, o lo que es más rotundo: él quiere ser rey porque Dios quiere que él sea rey, razón ante la cual los nobles no tienen ninguna capacidad de reacción. Esta es la gran revolución y vamos a ver cómo la organizó él solo, contando con el apoyo de su fidelísima hermana la condesa doña Sancha.

Un buen día, el rey plantea que hay que dejar de mirar hacia Toledo, hay que dejar de ser fieles a los modos del viejo reino toledano -que ya no existe- y girar la vista hacia el norte. El legado de Toledo está agotado y además los castellano-leoneses quieren liderarlo con todo el peligro de ninguneo que eso supone para el pequeño Aragón. Máxime contando con la enemistad de sus vecinos y parientes, muchos de ellos tan primos hermanos como enemigos declarados.

Tiene que ganarles la batalla en el campo en el que no esperan: en el campo del derecho romano, en la propia concepción institucional de la monarquía, que pasará de apoyarse en la capacidad de hacer la guerra material en beneficio de los súbditos, a basarse en la planificación espiritual de una Cruzada en beneficio del cristianismo. El rey, legitimado por Dios, tendrá como cometido el planificar y hacer posible el avance de la sociedad a través de mejoras para todos, porque no hace falta pensar sólo en lo que quiere el reducido núcleo de los seniores. La idea ya está diseñada y sólo faltaba hacerla realidad.

En la Cuaresma del año 1068, aunque la nieve mantenía cubierto el viejo paso romano de Siresa, el rey –que tiene veinticinco años- comienza un largo viaje que le llevará a Roma, acompañado por el legado papal Hugo Cándido. Visitará todas esas cortes que conocía muy bien a través del relato de su madre la reina Ermesinda, a sus familiares franceses, camino de la corte del papa Alejandro II con el que pasará la Semana de Pasión, compartiendo liturgia con algunos nobles franceses y asistiendo al Sínodo de mayo, que dio un paso más en la reforma de la Iglesia para consolidar el poder papal. Cuando vuelva en el verano de 1068, seis meses después, el rey es otra persona porque en sus manos trae una baza incontestable: él es el elegido del Vicario de Cristo para liderar la recuperación de las tierras de España en nombre de Dios. El joven hijo del angustiado rey pirenaico había logrado triunfar.

Convertido en un instrumento del poderoso Alejandro II ya no necesita captar las voluntades de sus nobles y señores, que ahora tienen que obedecerle porque no hacerlo sería romper con Cristo, apartarse de una Iglesia que controla la salvación eterna y que puede, incluso, condenar al abismo con la excomunión. Tal y como le pasa en esos años al emperador Enrique IV que está pidiendo perdón –a los pies del castillo de Canosa- envuelto en unas pieles para resguardarse del frío y la nieve. Cuando en 1080 se le intenten sublevar algunos nobles el papa escribe refiriéndose a los rebeldes aragoneses como “aquellos que conspiran para la destrucción de la Iglesia”.

La revolución familiar

En Aragón muy pocos se dieron cuenta entonces de lo que estaba pasando. Acaso algunos religiosos, como el abad Banzo de Fanlo, que fueron desterrados al intentar detener aterrorizados el asalto al mundo de valores en el que se habían educado. Un lujo que el rey no estaba dispuesto a permitírselo ni a su propio hermano, el subversivo obispo infante García, al que el monarca amenazó con “sacarle los ojos de la cara” si persistía en cuestionar su nuevo diseño político.

Junto a ellos, también se dieron cuenta unos pocos guerreros que incluso bajaron a Zaragoza, buscando la protección del emperador Alfonso VI de Castilla que estaba poniendo cerco a la ciudad. Un intento fallido porque el rey se presentó también ante los muros de Cesaraugusta para abortar la conspiración, consciente de que su persona estaba protegida por la mano del Papa, y dispuesto a llevarse a su hermano al que el castellano había premiado con el arzobispado de Toledo. Por cierto, un viaje de vuelta en el que el su hermano el pobre obispo García de Jaca se puso malo y se murió visto y no visto. Y no quiero pensar mal, en respeto al lugar en el que estamos.

No había nadie que pudiera oponerse, salvo que quisiera verse con pieles, desterrado, y en medio de la nieve buscando el perdón. Todos habían perdido sus viejos derechos bárbaros basados en la sangre y ahora tenían que ajustarse al nuevo derecho romano que el rey imponía en sus documentos y en el Fuero de Jaca, donde incluso llegaba a la modernidad de obligar que los prisioneros tuvieran comida y bebida a cargo de los que los habían denunciado. Sancho era un rey empeñado en construir un estado moderno, es decir que se basara en la ley y que fuera partícipe de las grandes estructuras ideológicas que dominaban el mundo. Por un lado la Iglesia y sus monjes cluniacenses que ordenan el territorio, por otro el comercio y ese itinerario socializador que llevaba al apóstol Santiago.

En esta tarea el monarca emplea prácticamente diez años, desde su regreso –en 1068- a la villa real y familiar de Jaca hasta la conversión de esa villa en ciudad el año 1077. Y se desarrolla en todos los frentes, por lo que podemos reconstruir muy certeramente el plan innovador de este monarca joven y visionario, profundamente europeo.

Y no todo era fácil. La tarea más dura hay que hacerla en casa. Por ejemplo, habrá que dar por amortizado el matrimonio con la condesa de Urgell puesto que ahora no es necesario y repudiarla de común acuerdo -puesto que es la madre del heredero- para poder contraer matrimonio con alguna mujer procedente de esas cortes europeas que giran en torno al Papado. Además, en su viaje a Roma, el papa le ha presentado a su jefe militar que no es otro que Eblo II, conde de Roucy, que tiene hermanas que pueden asegurarle una alianza perfecta.

Así lo hizo. La familia real aragonesa cierra filas con la gran boda del año 1072. A nadie le extrañó, pues era volver a emparentar con las tierras francesas de las que procedía su madre. En este momento, la boda de Sancho Ramírez es con la borgoñona Felicia de Roucy, biznieta del rey Roberto el Piadoso de Francia y curiosamente hermana del jefe militar del Papa. Era un buen apoyo a la nueva situación y además no iba a ser el único, puesto que volvió a estrechar lazos cuando casó a su hijo Pedro, en enero de 1086 y en esta misma catedral, con Inés de Aquitania, familia del excomulgado emperador Enrique IV, que además era sobrina nieta del abad Hugo de Cluny, considerado como el clérigo más poderoso de su siglo.

Pero, no sólo se lleva a cabo un reajuste de esposas. En la familia real cambian otras cosas, por ejemplo que el rey comienza a usar nombres que no tienen nada que ver con el linaje familiar al que pertenecen. Sus hijos ahora llevarán nombres nuevos –Pedro, Fernando, Alfonso- que los vinculen a los nuevos centros del poder, a Roma. Y el primero es el heredero que ya había sido bautizado con el nombre de Pedro, un nombre que atrae la protección del santo más poderoso y cercano a Dios, san Pedro, y que nada tenía que ver con los nombres usados en España hasta entonces

Este cambio hubiera sido impensable unos años antes. Pero, también lo era el pensar que el rey se consolidaba como rey no por ser hijo de quién era, sino por estar al servicio del papa de Roma, en realidad al servicio directo de la cristiandad universal. Y en esta tarea el monarca aragonés da un paso más. Para ello, Sancho ofrece su reino como espacio en el que ensayar la lucha contra el infiel musulmán que tiene cautivos los escenarios de Tierra Santa. Y así, el papado encarga hacer al rey de Aragón (a un joven monarca de un pequeño estado que tiene la enorme ventaja de tener muchas plazas musulmanas) los ensayos de la Cruzada. Y según lo que resulte, extenderla al mundo como ocurrió -en 1095- cuando Urbano II convoque a la liberación de Jerusalén al grito de “Deus lo volt”, que curiosamente años después dará nombre al campamento que vigila Zaragoza: Juslibol, “Dios lo quiere”.

Gran disgusto debió haber en los castillos de los señores aragoneses. Los caminos de Aragón se llenaron de caballeros venidos de Europa, principalmente por cercanía franceses, dispuestos a situarse a las órdenes del rey aragonés para poner en marcha un proceso que acabaron llamando Cruzada, puesto que buscaba la entronización de la Cruz en el mundo pagano. Peregrinos, sinvergüenzas, juglares, legados pontificios, señores con sus pequeñas mesnadas… recorren los caminos aragoneses que están de actualidad, siempre obedeciendo al rey convertido en un monarca europeo que lidera una nueva guerra: la Guerra Santa contra el Islam que le consolida como caudillo indiscutible de los aragoneses. Todo ello para conquistar nuevos territorios que se recuperan para la Iglesia, lo cual consolida a Sancho Ramírez como puntal económico del papado de Roma.

Al final de este camino las cancillerías hispanas comenzarán a usar el término de “cruzado” o “rey cruzado”, y lo harán precisamente con un aragonés, con su hijo Pedro I. Unos años antes, en una donación de 1092, el monarca mandaba escribir que el mismo sólo pensaba en “recuperar y dilatar la Iglesia de Cristo, por la destrucción de los paganos enemigos de Cristo y edificación y provecho de los cristianos, para que el reino invadido por los ismaelitas y cautivo sea liberado a honor de Cristo”. Era el final de un proceso que había puesto en marcha el papa Alejandro II cuando, en 1073, planificaba una cruzada para tierras de España poniéndola bajo el mando de Eblo II de Roucy, el cuñado del rey. Sabemos que en 1087 Urbano II predica otra contra Tortosa, que fracasó porque los aragoneses tuvieron que esperar tanto la llegada de las naves genovesas que se hartaron y se fueron.

Las nuevas necesidades del rey

Pero, en el nuevo Aragón la guerra era una pequeña parte del proyecto y además se había dejado en manos de soldados extranjeros que –eso si- tenían muy claro que estaban al servicio de Sancho Ramírez, del hombre al que los papas alababan y protegían. En este orden de cosas, incluso siete años después de muerto, en la consagración de la catedral de Barbastro, el año 1101, el rey Pedro decía en el documento de consagración que “debemos dar inmensas gracias a nuestro Señor Dios porque después de haber transcurrido muchos años en los que la Cristiandad había sido borrada de una gran parte de España, por fin el esfuerzo de mi padre, el rey Sancho de buena memoria, reintegró la Santa Iglesia de esta región a su antiguo estado. ¡Cuán benigno, cuán piadoso y compasivo fue mi padre restaurando obispos, monasterios e iglesias, con cuanto trabajo y piadosa intención resolvió los litigios que había entre las iglesias y sus rectores, y no solo las disputas sino la ocasión de disputar, de lo cual muchos buenos pueden dar testimonio! ”. Medio siglo más tarde, todos tenían muy claro lo que había supuesto la revolución del rey Sancho: la lucha contra el Islám dejó de ser la necesidad de un pequeño reino y pasó a ser una empresa solidaria con la Cristiandad. Una empresa que era el nuevo soporte legitimo de la dinastía de Sancho, un rey europeo que se escribe con los papas que buscan también su amistad.

Pero, en la puesta en marcha de ese nuevo estado también había tenido que romper con todo lo que significaba el viejo mundo toledano, mozárabe. Y hacerlo con gestos rotundos como desterrar el rito mozárabe, para imponer la nueva celebración que ha creado el papa para unificar la liturgia cristiana. Es el llamado Rito Romano que se comienza a rezar en San Juan de la Peña, al mediodía del 22 de marzo de 1071, en la segunda semana de Cuaresma y aprovechando que el rey está meditando en el monasterio, o quizás controlando el proceso y acallando protestas. La cuestión no se quedaba además en el ceremonial, suponía cuestiones tan fundamentales como el que los monasterios aragoneses dependieran del papado, que toda la estructura eclesiástica se convirtiera en un aparato disciplinado y controlable, y que sus líderes fueran instrumentos de esa orden de monjes cluniacenses que estaba echando las raíces jacobeas de lo que hoy llamamos Europa.

El rey forma parte de esa nueva estructura de poder, acaso esa sea la mayor conquista del monarca Sancho Ramírez que después de lograr consolidarse como hombre de Dios, acomete un brutal plan de modernización. Sancho no quería dejar a su muerte el mismo mundo que recibió al comenzar su reinado. Además estaba empeñado en ser un rey como los que había conocido en su viaje a Roma: monarcas con una corte estable, con una ciudad de referencia, con un obispo al servicio del ceremonial cortesano, con una catedral penitencial para el rey, con un monasterio que guardara la memoria del reino custodiando a los muertos de la familia real…

Y todo eso fue logrado paso a paso. Un cúmulo de acciones que marcaron los dos polos de referencia del reino pirenaico: el monasterio de San Juan de la Peña que él convirtió en Panteón Real llevando a enterrar allí a sus padres, precisamente a ese Ramiro I que dejó escrito de sus monjes “yo les amé más que al resto de los hombres”; y la ciudad de Jaca que fundó en 1077 junto a una vieja residencia real de su familia para imponer en el reino un nuevo derecho: el de los hombres libres. Muralla, huerto, casa y calle como clave vital.

Jaca es el sueño de este hombre, quizás alto de estatura y muy abierto de mente, de pelo rizado y muy culto, que se dio cuenta que no era posible su revolución sin dinero. Y en busca de ese dinero construyó una ciudad ordenada, al modo de las ciudades del mundo romano, para servir de mercado de artesanos y agricultores que contribuyeron al desarrollo económico de estas tierras, apoyados sin duda por la bonanza de un clima cálido y agradable. Una ciudad muy avanzada para su tiempo, en la que la casa está protegida y no mandan las armas sino el dinero, puesto que el castigo por alterar la paz y la convivencia se paga en dinero, mucho dinero, e incluso se llega a la mutilación pues perder la mano es señal de insolvencia.

La capital es una isla de libertad en el reino, desde la que se construye una red de caminos que el rey Sancho cuida con empeño. Caminos por los que discurre el itinerario a Santiago de Compostela que este monarca apoyó decididamente como instrumento de europeización, de modernización. El mundo del románico, mortal para el arte de tradición visigótica, se extiende por este itinerario y por él caminan la poesía y las nuevas modas de vestir, bailar y festejar, e incluso la piedra para las casas y la colonia musulmana rumbo a Europa. Con el Camino de Santiago el rey logra hacer una última operación que consistió en aportar ciertos niveles de protección sagrada a las vías de comercio, ubicar en ellos hospitales que sirvieran de apoyo especialmente en los inviernos, y asimilarles puestos de peaje -donde cobrar tasas por pasar mercancías- que lo convirtieron en uno de los reyes más ricos de su tiempo.

Era importantísimo que la gente se moviera. A Sancho ya no le servía la sociedad inmovilista del pasado, por lo que dio tantas facilidades que cambió el camino del valle de Echo, con nevadas y altas pendientes, por el camino de Canfranc más suave y menos peligroso. Y en este mundo en movimiento, donde la gente se da cuenta que no lo obligan a vivir en donde nace, el rey controla todo porque tiene un cuerpo de vigilancia y administración excepcional: la red de pequeños monasterios que le ayudaban a controlar gentes y bienes.

Por eso, acompañado de ese protocolo espectacular del poder, cuando el rey vive largas temporadas en el monasterio principal, genera grandes ceremonias litúrgicas propias de un rey-sacerdote, y después de caminar por el pórtico de esta catedral el Miércoles de Ceniza, en la iglesia de San Juan de la Peña, en ese Viernes de Pasión, como dice el Himnario oscense, contempla que, cuando

“…avanzan los estandartes del rey,resplandece el misterio de la Cruz

por el cual el Creador de nuestra carne

está colgado del patíbulo”.

Y al final, lo consiguió…

Nada era igual y el cambio se había producido sin que la sociedad pudiera apercibirse de que asistía a la muerte del mundo en el que ellos habían nacido. Al rey Ramiro, temeroso de todos, había sucedido el rey Sancho temido por todos. A la vieja monarquía de Ramiro siempre pendiente de sus nobles, le sucedió una nueva monarquía en la que los nobles procuraban no caer en la ira del rey Sancho. Los libros mozárabes habían tenido que ser escondidos, amenazados por los nuevos misales romanos que recordaban que todo, absolutamente todo, tenía que encaminarse a la construcción del Imperio de Dios. Los monjes habían dejado de estar a merced del obispo, haciéndose con la gestión de la nueva Iglesia. Todo había cambiado. Hasta los pedregales se habían poblado de viñas, un excepcional negocio en un mundo que usa y abusa del vino, y la ganadería se había consolidado como la nueva fuerza económica de los ricos monjes frente a la arruinada agricultura de los nobles.

Ese era el nuevo escenario en el que se desarrollan los últimos años del rey Sancho Ramírez, la persona que había logrado aportar seguridad y confianza a las gentes que habitaban los valles pirenaicos. La población había crecido y se habían ido fundando nuevos pueblos perpetuando los nombres de sus raíces, como hacen los que de Guasa salen a fundar Guasillo. Los niños morían menos que antes, la enfermedad se cebaba menos en estas gentes que, no obstante, siguen azotadas por la amenaza de padecer abundantes caries dentarias y convivir con enfermedades degenerativas artrósicas de la columna vertebral.

Todo parece que va mejor. Como si todos entendieran que Dios está con ellos porque está con su rey. Urbano II, muerto Sancho Ramírez recibe una carta de Pedro I en la que le cuenta que su padre “como no encontraba en el mundo un señor mejor” se puso al servicio del papa “del cual procuró hacerse amigo y siervo”. Era el año 1095 y en las mesas llevaba muchos años sin faltar la pasión del queso, el color claro del vino, y los guisos con esos vegetales que todos cultivaban en el huerto de la casa. Las gentes continúan viajando protegidos por sus gastados gorros de lana, pero viajan seguros compartiendo camino con nuevas gentes, cultos peregrinos y avispados negociantes.

Y en esa pasión por conocer mundo, todos sueñan con poder descubrir esas murallas que custodian el nuevo espíritu que da sentido al reino. Desean recorrer sus calles y descubrir en la catedral esa imagen de su rey convertido en un monarca bíblico, todopoderoso, que asegura buen clima y garantiza la paz, tocando el salterio. Y, por supuesto, quieren entrar en esa gran catedral de piedra en la que vive el obispo de Aragón, su obispo, para admirar la gran obra de su rey. Admiración que quizás no saben definir, porque ellos no se han dado cuenta que han sido los protagonistas del nacimiento del reino aragonés, los protagonistas de una revolución que se gestó en Jaca y se bendijo en las naves de esta catedral que en esta tarde, mil años después, todavía sigue siendo el corazón de Aragón.

EL MILAGRO DE LOS CORPORALES DE DAROCA

Como estamos en la semana del CORPUS, me parece interesante recuperar esta página que la he tenido abandonada por el Facebook, con un tema importante para los cristianos y para los aragoneses. Me refiero al gran milagro eucarístico que custodiamose en esta tierra y ahora os explico un poco, aunque aprovecho para remitiros al estudio que de la capilla hace Fabián Mañas, persona entendida en el gótico aragonés entre las entendidas.

Como estamos en la semana del CORPUS, me parece interesante recuperar esta página que la he tenido abandonada por el Facebook, con un tema importante para los cristianos y para los aragoneses. Me refiero al gran milagro eucarístico que custodiamose en esta tierra y ahora os explico un poco, aunque aprovecho para remitiros al estudio que de la capilla hace Fabián Mañas, persona entendida en el gótico aragonés entre las entendidas.

El Milagro de los Corporales sucedió el año 1239, cuando las tropas aragonesas estaban sitiando el castillo de Chio, en Luchente, en las cercanías de Játiva, y se desarrolló de esta manera. Estaba el capellán consagrando las Formas para la comunión, cuando se produjo el ataque de los musulmanes al campamento cristiano. El capellán decidió envolverlas en los corporales y esconderlas debajo de unas piedras para que no fueran profanadas, pero cuando las recuperó las encontró ensangrentadas y pegadas al paño de los Corporales. Como no se ponían de acuerdo a qué lugar se deberían llevar las milagrosas formas, decidieron ponerlas a lomos de una mula y dejar que ella las llevara a algún lugar. Cuando el animal llegó a Daroca, el 7 de marzo de 1239, cayó muerto y los Corporales se quedaron para siempre en Daroca. El papa se enteró de ello el año 1261 y santo Tomás de Aquino apoyó la creación de la gran fiesta del Corpus y convirtió a Daroca en la primera ciudad del mundo que celebró esta fiesta. Ni que decir tiene que los reyes aragoneses en sus viajes pasaban por Daroca para orar ante los Corporales y que Pedro IV el año 1348 le concedió a Daroca el título de Ciudad.

Maria, Reina de los Apóstoles

Aunque tradicionalmente esta celebración de María como Reina de los Apóstoles, tal y como se manifiesta en el cenáculo, sea una celebración variable en función de la Pascua y del sábado posterior al día de la Ascensión, en los calendarios de las festividades marianas nos la incluyen hoy 5 de mayo. Y la traigo aquí porque es una devoción con mucha historia y que ya está en el texto medieval de las letanía de Loreto. La fiesta litúrgica la aprobó el papa en 1890 y es una devoción cuyas raíces bíblicas están en el Libro de los Hechos de los Apóstoles que muestra a María en medio de todos ellos.

Aunque tradicionalmente esta celebración de María como Reina de los Apóstoles, tal y como se manifiesta en el cenáculo, sea una celebración variable en función de la Pascua y del sábado posterior al día de la Ascensión, en los calendarios de las festividades marianas nos la incluyen hoy 5 de mayo. Y la traigo aquí porque es una devoción con mucha historia y que ya está en el texto medieval de las letanía de Loreto. La fiesta litúrgica la aprobó el papa en 1890 y es una devoción cuyas raíces bíblicas están en el Libro de los Hechos de los Apóstoles que muestra a María en medio de todos ellos.

EL FUEGO DE SAN TELMO

Les decía que este santo estaba muy vinculado a los marineros y que dio nombre al el famoso Fuego de san Telmo que, físicamente, es un resplandor brillante blanco-azulado, que en algunas circunstancias tiene aspecto de fuego, a menudo en dobles o triples chorros surgiendo de estructuras altas y puntiagudas como los mástiles de los barcos.

Les decía que este santo estaba muy vinculado a los marineros y que dio nombre al el famoso Fuego de san Telmo que, físicamente, es un resplandor brillante blanco-azulado, que en algunas circunstancias tiene aspecto de fuego, a menudo en dobles o triples chorros surgiendo de estructuras altas y puntiagudas como los mástiles de los barcos.

Y es cierto que es en los mástiles donde se observa este símil de fuego durante las tormentas eléctricas en el mar, un resplandor que estudió Benjamin Franklin y aclaró –en 1749- que era de naturaleza eléctrica. Lo cual no cambió en nada la sensación que producía en los marineros que se encomendaban al santo en aquellos complicados momentos de las tormentas.

Y de este fuego, tan famoso en la historia y en la literatura, que puede incluso aparecer en las puntas de los cuernos del ganado durante las tormentas eléctricas, tenemos abundantes menciones literarias como las que hace Julio César, en su obra De Bello Africo, Plinio el Viejo en su Historia Natural o el propio Julio Verne cuando, en su Viaje al centro de la Tierra, escribe: Silencio general. El viento calla. La naturaleza no respira. Parece muerta. A lo largo del mástil empiezan a centellear débilmente los fuegos de San Telmo; la vela cae en pesados pliegues…

San Telmo, santo del santoral, barrio de Buenos Aíres, Museos de España, Real Academia de Málaga… toda una devoción extendida y consolidada desde el medievo.

SAN TELMO EN ABRIL

El ajustar el santo de cada día es un grave problema, porque los calendarios católicos se llevan la contraria y cuando hablas de un santo te ocurren cosas curiosísimas, sea quien sea el santo aludido. Por ejemplo, el que hoy nos ocupa que es el conocido como San Telmo tiene diferentes espacios en el santoral. Unos le dan fecha en el mes de abril, algunos el día 15, otros el 16 e incluso algunos el 20, mientras otros dicen que su fiesta se fija el día 2 de junio… Como ven es asunto complicado y, en muchas ocasiones, tienes que tirarte a la piscina y aciertas si Dios quiere.

El ajustar el santo de cada día es un grave problema, porque los calendarios católicos se llevan la contraria y cuando hablas de un santo te ocurren cosas curiosísimas, sea quien sea el santo aludido. Por ejemplo, el que hoy nos ocupa que es el conocido como San Telmo tiene diferentes espacios en el santoral. Unos le dan fecha en el mes de abril, algunos el día 15, otros el 16 e incluso algunos el 20, mientras otros dicen que su fiesta se fija el día 2 de junio… Como ven es asunto complicado y, en muchas ocasiones, tienes que tirarte a la piscina y aciertas si Dios quiere.

Hoy, día 15 coinciden muchos en que es la fiesta de san Telmo, que es el santo que corresponde al dominico Pedro González Telmo, nacido en las tierras palentinas de Frómista en torno al año 1180 y muerto en Santiago de Compostela el 15 de abril de 1246, mientras realizaba la peregrinación a la tumba del apóstol.

El problema es que además, en este caso, ustedes se preguntarán porque se le conoce como san Telmo y mejor que ni nos lo preguntemos. Lo que si podemos recordar es que fue patrono de la ciudad de Tuy, de esta diócesis y que además se le ha honrado como patrono de los marineros. Y por su vinculación a los marineros, por los milagros que realizó a favor de estos, podemos afirmar que de él tomó el nombre el famoso Fuego de san Telmo que, físicamente, es un resplandor brillante blanco-azulado.